在无锡教育领域,有这样一位默默耕耘的教育工作者,他以对教育事业的热爱和对自我提升的不懈追求,成为众多师生心目中的榜样。他就是无锡金桥双语实验学校的吕智老师。

2005年,吕智从江南大学汉语言文学(师范)专业毕业后,便踏上了金桥的教育征程,这一走就是二十年。从小学部到初中部,他始终坚守在一线语文教学和班主任岗位上,同时还承担着学校的部分行政管理工作。在这期间,他斩获青年教师基本功比赛一等奖,先后被评为滨湖区、经开区德育先进工作者,多篇论文更是在国家、省、市各级评选中荣获一、二等奖。

“受学生欢迎的老师要具备高尚人格魅力、深厚文化底蕴、专业素养以及高超教学艺术。”吕智从钱穆先生等名人的自传中汲取经验,将成为拥有这般 “特有的风神”的教师作为自己的奋斗目标。

“学然后知不足,教然后知困。”作为教师,吕智始终有终身学习与自我研修的意识。他认为,教师的学习能力也是学生模仿的对象之一。知识是可以传授的,学习能力却无法言传,需要人与人的“同声相应,同气相求”,需要教师的“示范”与“引领”。工作之余,他持续研习和探究中国传统文化、无锡地方文史以及人文教育等方面的知识。

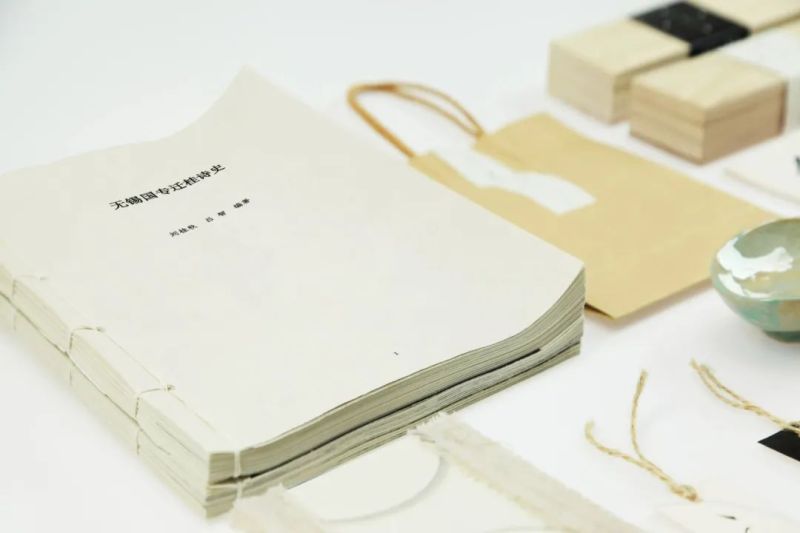

近两年,吕智跟着大学的恩师刘桂秋先生做有关“无锡国专”方面的研究,用了一年多时间共同撰写了《无锡国专迁桂诗史》,目前24万余字的书稿已经修订完成。为了能写好这套书,吕智购置了不少文献资料和文史工具书,并进行深入研读。

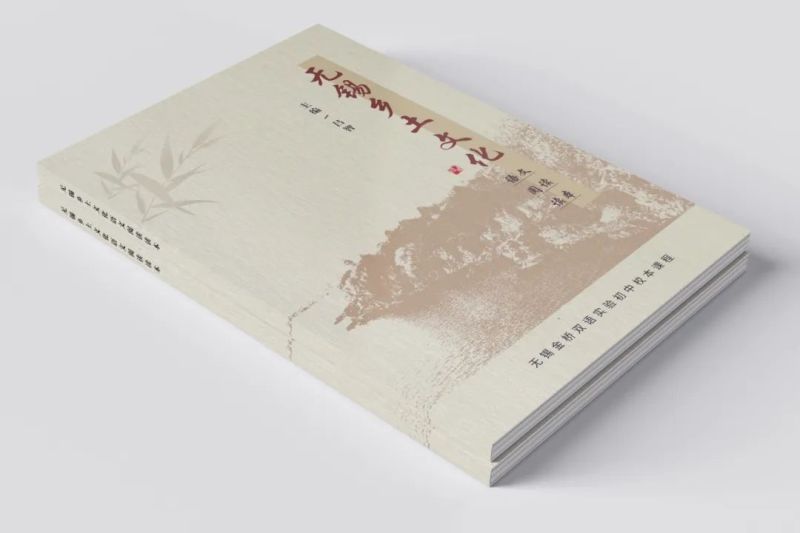

对无锡国专的研究,让吕智收获颇丰。他说,无锡国专是中国现代教育史上一道别样的风景,这所学校培养学生的绝对数量不多,却保持了极高的成材率,三十年余年中培养出了一大批国学研究、文史教育和其他领域的优秀人才,在当时既名闻海内;时至今日,仍为士林学界所交口称誉。无锡国专的办学历程和治学求学的精神深深感染着他,也让他思考、践行优秀的人文历史文化对当前教育教学的重要意义。受其启发,他结合语文新教材、新课改要求以及无锡地方文化特色,开发了《无锡乡土文化语文阅读课程》。

这门课程兼具历史和文学的融合、课堂之内和课堂之外的融合、传统文化和地方文化的融合。它以无锡文化古迹作为载体,课题采用地名加诗句的形式,每一课分为四个板块:“历史回眸”“作品选读”“思考研讨”“延伸阅读”,重点选取与之相关的诗文作品进行解读,带领学生们追根溯源,寻古拾趣,研讨琢磨,实践写作。学生通过校本课程的学习,能够接触到平时课本中难以见到的本土文化知识,了解家乡的历史渊源和文化特色,增强其对本土文化的认同感和自豪感。吕智欣慰地表示,“编教校本课程的过程不仅是个人自我研修的过程,也是更好帮助学生成长的过程。在这一过程中,我们共同探索文化的奥秘,感受文化的力量。让教学相长,师生共进!”

此外,在反复地阅读和翻检中,他的学力和笔力获得提升,在教学过程中的文化视野也变得更开阔,思考问题更有深度,课堂文本的解读能力也获得了进一步提高。例如,在教授高攀龙《水居记》时,他凭借深厚的知识储备,引导学生从多个角度体会文中的“乐”,并深入探究高攀龙的儒者形象以及“东林学派”的历史背景,极大地丰富了学生的学习体验。

在吕智看来,育人不仅仅是传授知识,更是塑造灵魂。他说,一个教者,当回想自己的教学教育经历,唯有不能忘的是,课堂上一个人闪亮的眼神和一群人闪亮的眼神的交集,或者说,是教者用自己闪亮的眼神“激活”了学生们那一双双闪亮的眼神。

“学做教师这件事,我一直都在路上。”吕智说道。