2025年10月10日,正值故宫博物院百年华诞之际,南京师范大学中北学院携手江苏省当代艺术创作研究会及南京投石智能系统有限公司,依托《故宫三部曲》人工智能艺术大展,为逾200多名师生精心策划了一场科技与文学交织的沉浸式研学盛宴。此次活动借助AI技术,重塑文学经典,将故宫文物南迁的恢弘历史与数字艺术完美融合,实现了跨越时空的精神对话。

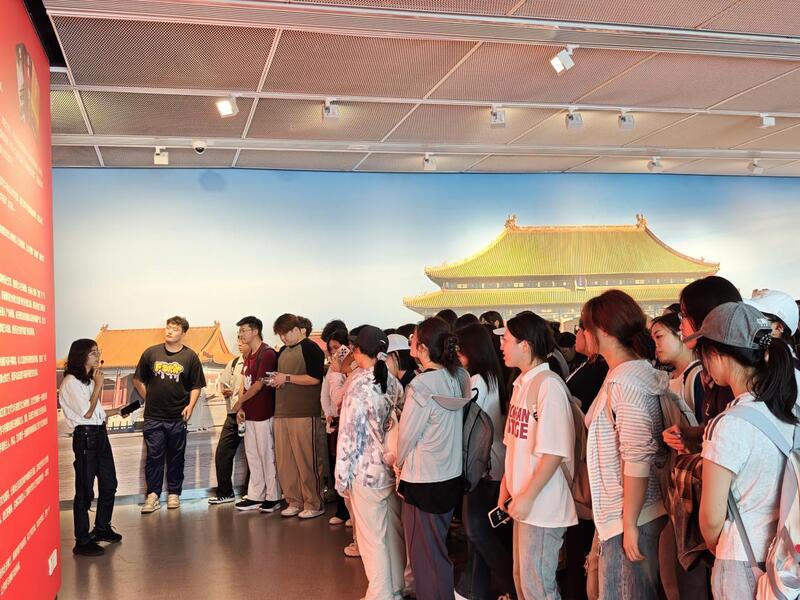

沉浸式观展

首先开启的是一场跨越百年的文化探索之旅——《故宫三部曲》人工智能艺术大展。本次展览以章剑华长篇纪实文学《故宫三部曲》为叙事核心,通过86%的AI技术浓度实现文学叙事到数字场景的深度转化,打造出可触、可闻、可互动的沉浸式数字文旅场景。

在第一展厅“变局”中,学生们通过AI技术复刻的从紫禁城到故宫博物院的变迁轨迹,深刻感受紫禁城的沧桑巨变与厚重的历史底蕴。《清宫御用画像师》重现了郎世宁这位宫廷画师笔下的经典肖像。《紫禁时空•数字巡礼》中,城墙上的砖瓦在“呼吸”,殿宇间的光影在“流动”,令人仿若穿越时空,亲历紫禁城建城后的恢弘景象。

第二展厅“承载”则通过数字画卷铺陈了故宫文物南迁-西迁-回迁的全景史诗之路。AI生成的故宫数字人以第一人称视角讲述1931年文物启运时的故事,结合气味模拟技术,学生们在“战火硝烟”场景中闻到了硝烟气息,在“开院典礼”上嗅到了花香。这种多感官交互让民族精神的坚韧变得可感可知,历史不再是纸上的文字,而是浸入身心的体验。

最令师生们兴奋的是第三展厅“守望”。在“墨影随行:富春山居图AI共创装置”前,学生们通过手势交互参与传世名画的数字修复。AI算法根据参与者的笔触实时生成新的山水意象,实现了从“观赏者”到“共创者”的身份转变。

研学活动

活动由南京师范大学中北学院美术与设计学院副教授、江苏省科技副总余然老师主持,介绍完参会的各位嘉宾后,南京师范大学中北学院党委书记周燕发表致辞。

周燕书记在讲话中指出,本次展览不仅是一场融合文学、艺术与科技的跨媒体盛宴,更是一堂生动的思政课与美育课。她强调,学院致力于建设高水平应用型大学,以“厚生”精神为引领,探索AI赋能教育的新路径。她寄语师生应从三个维度深化认知:一是重视文字经典作品的价值再开发;二是理解人工智能对生产效率的变革性影响;三是探索美育思政立体化呈现的新路径。周书记勉励师生要争做“跨界翻译者”、“文化守门人”和“创新催化剂”,在AI时代珍视并锻造艺术灵感与创造力,谨记所有创新系统的底色仍是艺术家的创造力。她表示,学院将以此次研学为契机,在高水平应用型大学建设中写好“AI+思政+美育”这篇大文章。

随后,周燕向《故宫三部曲》作者、江苏省文联主席章剑华颁发客座教授聘书。这一仪式不仅是对章剑华主席文学成就的致敬,更标志着学院与文化界深度合作的开启。

聘书颁发后,章剑华以《故宫故事与中国精神》为题,首先介绍了《故宫三部曲》的撰写原因,并从故宫的前世今生、故宫文物南迁过程、南迁的现实意义等三个方面剖解故宫百年文脉,带领读者穿梭于紫禁城的朱墙碧瓦与长江之畔的现代文明之间,为在场的200多位师生铺展了一幅跨越世纪的文物守护长卷。章剑华在讲座中深入挖掘了这些事件背后的故事,以及故宫人守护它们的艰辛历程。在抗日战争的烽火中,易培基、马衡等故宫人怀着“文化之根在,中国不会亡”的信念,护送国宝辗转万里。这些惊心动魄的故事,让现场师生们都深刻感受到文物守护的不易,以及其中蕴含的民族精神。

跨界对话

对话环节由余然副教授主持,章剑华、投石智能董事长、AI艺术家孙峰峰、中北学院汉语言文学专业副教授杨佳莉、中北学院广告学专业教师程斌围绕“数字时代下文学IP的创造性转化路径,AI生成艺术与传统绘画的‘数字笔墨’之辨”展开深入探讨。

对话伊始,余然老师抛砖引玉,向章剑华主席和孙峰峰提出问题:在人工智能迅猛发展的当下,美术学院的大学生应具备哪些能力,如何实现厚积薄发?章剑华对人工智能的发展表示高度认同,并以《故宫三部曲》人工智能艺术大展为例,从展览策划的角度出发,强调了审美能力的重要性。他认为,审美是所有能力的关键,在拥抱人工智能的环境下,审美能力尤为关键,同时还需要具备跨学科的综合能力。孙峰峰则从产业应用视角出发,基于市场需求提出,艺术类学生应了解前沿的开源软件和开源硬件,为文学、艺术创作提供更多技术路径和可能性。

杨佳莉老师指出:“如今我们已身处相互融合的环境,文学不再孤立。在碰撞融合的时代,文学的学习、阅读、创作应朝哪些关键方向发展,如想象、创造、审美,是否还有其他关键词?”章剑华进一步补充了两种关键能力:首先是融合能力,即在不同领域、不同思想之间进行有效整合与协调的能力;其次是虚构能力,指的是在创新思维和想象力驱动下,构建全新概念或情境的能力。这两种能力对推动项目发展和提升团队创造力具有重要意义。

在程斌老师的提问环节,基于学生期末作业微短剧的剧本撰写需求,请教大学生在微短剧创作过程中最重要的是什么,是否可以借鉴章剑华主席的文学作品。章剑华首先介绍了他的部分文学作品,并分享了每部作品的创作缘由。他认为,好的文学作品最重要的在于题材要源于生活且能引发共鸣,微短剧创作亦是如此。尽管微短剧篇幅短小,但也需有扎实的题材基础,不能仅凭空想象脱离实际的情节,而要深入观察生活,从生活中的点滴小事、人们的情感需求、社会的热点现象等方面挖掘有价值的题材。此外,微短剧虽时间有限,却也要在有限篇幅中展现深刻内涵,这与优秀文学作品的创作理念相通,因此可以借鉴文学作品在题材选择和内涵挖掘上的经验,让微短剧也能以小见大,给观众带来思考和触动。

本次活动不仅是AI技术与文学的碰撞,更是“美育思政”的生动实践。周燕提出的“三个关键”与章剑华强调的“中国精神”,共同构建了新时代文化传承的立体路径。通过AI油画、气味模拟、数字人互动等创新形式,活动让故宫文物背后的故事“活”了起来,使爱国主义、优秀传统文化等思政内容真正融入美育实践。