图为团队成员合影 仲娜蓉摄

中国江苏网讯 为提升大学生创新创业能力,更好地服务大局、服务青年、服务发展,苏州大学学生科技协会双创竞赛育人成效调研实践团7月26日起,开展为期一个月的社会实践。实践团通过线上线下相结合的方式,调研了解大学生参加创新创业竞赛的成效与障碍,并助力搭建苏州大学校内竞赛信息交流平台。

深入校园问卷调研暴露普遍问题

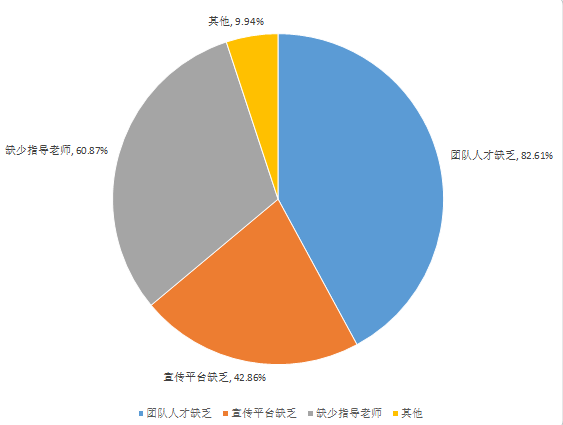

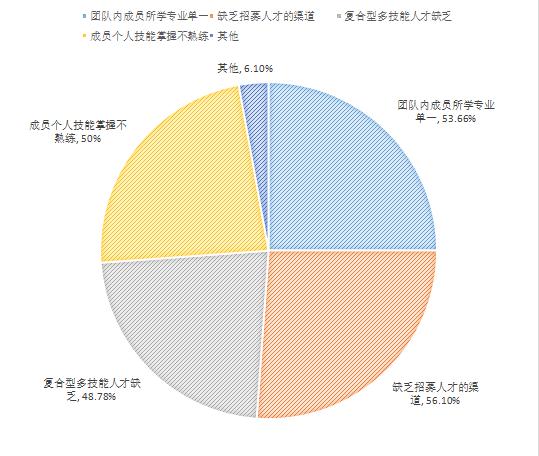

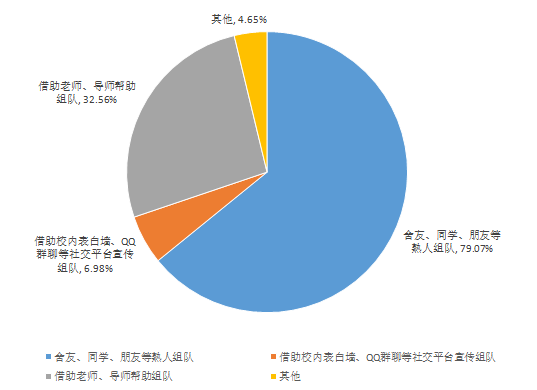

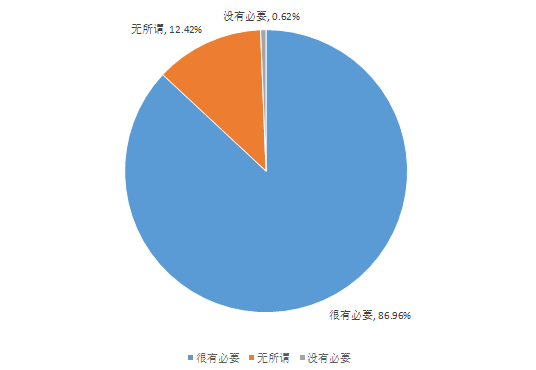

7月26日,团队发放双创竞赛育人成效调查问卷,最终回收204份。结果显示,82.6%的同学未参加双创竞赛是因为缺少团队成员,而在组队过程中遇到的问题包括缺少招募团队成员渠道、缺乏复合型人才、团队成员技能不娴熟等;79%参加过双创竞赛的同学是通过熟人组队,32.6%是通过导师帮助组队;87%的同学认为一个帮助组队的平台很有必要。

数据表明,大学生参加双创竞赛往往遇到的第一道障碍就是团队建设问题,人才资源的缺乏使有参赛意愿的同学难以踏入竞赛的大门。相关组织有必要以增强参赛同学的获得感、切实发挥比赛的育人效果目的,帮助同学加强团队建设和团队间信息交流,更好地做到以赛促教、以赛促学、以赛促创。

图/调查问卷结果数据 王孟婕供图

重点访谈优秀人才分享经验

针对普遍存在的团队建设问题,团队初步提出搭建校内竞赛信息交流平台的想法,并于7月30日至8月6日对苏州大学五位获得过竞赛优秀成绩的团队负责人进行访谈以了解经验和需求。

图为采访葛尤进同学 仲娜蓉摄

对于参加竞赛的必要性方面,参加过多项竞赛的2018级政治与公共管理学院葛尤进同学表示:“竞赛可以带来资源如人脉、资金,激发自身潜力,并作为评判自我的衡量标准。”计算机科学与技术学院的张昊同学通过参加竞赛提升了科研水平和工程能力。他在大学生创新创业大赛中研究的课题是数字孪生理论与应用研发,“参加这项比赛是一个非常好的试错机会,通过资金补助很好地实现了项目孵化”。

图为采访金颖同学仲娜蓉摄

谈及目前的校内竞赛育人机制,2019级政治与公共管理学院的郭新宇同学表示,“学校为竞赛团队提供了交流群、培训会,但更注重顶尖团队的培养,交流群内也少有交流,因此一个校内信息交流平台很有必要。”他还为平台设想了“积分”这种机制,以激励同学们在平台上分享经验、交流成果。计算机科学与技术学院的金颖同学从自身经验出发对平台的运行机制提出建议:从一个大方向进行分类,大类里再根据技能细分。因为团队很难找到完全具备所需技能的人才,但有些同学具备相关联的能力,这种模式让团队可以先粗略找到拥有相关能力的人才,人才根据团队所需再学习具体技能。

图为线上采访张琳同学 李忱欣供图

在竞赛的团队协作方面,苏州大学2016级政治与公共管理学院的张琳同学参加过十多项竞赛,拥有丰富经验的她认为一个优秀的团队对于项目的顺利推进有重要意义。然而,在初期寻找到合适的人才不容易,在中期管理成员也不简单。团队需要多样化、专业化的人才,但一般大学生的社交局限在本学院内,跨专业组建团队成了问题;部分同学在项目初期充满热情,遇到挫折后却一蹶不振,使整个团队士气低迷,此时如何领导团队重回正轨也是一大难题。因此,张琳认为校内竞赛信息交流平台的搭建很有必要,并建议平台加入反馈机制,通过平台组建团队后被反映不负责任的同学加入失信名单。

苏州大学学生科技协会作为学生参与创新创业活动的重要平台,实践团将紧跟时代步伐,紧紧围绕苏大学子切身所需,搭建科技创新创业平台,激发大学生的学术科研兴趣。未来团队成员将会继续深入开展调研和平台开发,以竞赛活动为载体,推动大学生创新创业与学业、专业、就业相结合,为苏大学子涂上鲜亮的时代底色。(通讯员 李忱欣)